Spinnmühle / Baumwollspinnerei E. Evans in Siebenhöfen

Dieses Denkmal sucht nach Unterstützer:innen.

Mehr Informationen dazu finden Sie auf folgender Webseite:

Herausforderungen

Erhaltung

Ursprüngliche Nutzung

Industrie & Gewerbe - Fabrik

Informationen

Sie brauchen mehr Informationen oder Informationen sind nicht korrekt?

Kontakt aufnehmen- Gebäudezustand

- Kategorie

-

Bedrohtes Denkmal

- Objekt-Nr.

-

383

- Denkmallisten-Nr.

-

08991354

- Ort

-

Geyersche Straße 33, 09468 Tannenberg auf Karte anzeigen

- Beschreibung

-

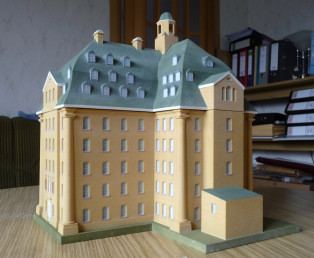

Das Fabrikgebäude steht auf einem ursprünglich T-förmigen Grundriss. Es besteht aus zwei Trakten, fünf Hauptgeschossen und einem voluminösen, hoch aufragenden, kielbogenförmig ausgebildeten Mansarddach mit weiteren drei Geschossen und einem Uhren- und Glockenturm als krönendem Abschluss. Der Bau wird an den Ecken von Kolossalsäulen umfasst. Der Spinnereitrakt im Süden umfasst gut belichtete Produktionssäle mit 3 × 9 Fensterachsen, während der sogenannte Herrenhaustrakt im Norden mit 4 × 5 Fensterachsen gestaltet ist. Nach einem Brand im Jahr 1896 erfolgte der Rückbau des Daches und eines Traktes zu einer Rechteckform.

- Baujahr

-

1812-1815

- Nutzung

-

Derzeitige Nutzung

Aktuell steht das Gebäude leer, befindet sich allerdings seit 2022 im Besitz neuer privater Eigentümer, die an einem umfassenden Nutzungskonzept arbeiten. Sie suchen gezielt nach tragfähigen Ideen, um das historische Bauwerk zukunftsfähig zu entwickeln und damit das Potenzial des Standorts neu zu beleben. Die Eigentümer haben bereits erhebliche Maßnahmen zur Bauwerkssicherung eingeleitet, unterstützt durch Denkmalfördermittel und stehen im engen Austausch mit den Denkmalbehörden. In einer vorangegangenen Notsicherung wurde das Dach des Gebäudes abgedichtet, wodurch es nun vor eindringender Feuchtigkeit geschützt ist. Der Fokus liegt nun darauf, den Feuchtigkeitseintritt von unten zu stoppen. Da durch die jahrelange Wassereinwirkung einige Holzdecken im Inneren biotisch geschädigt wurden, muss deren Zustand genau untersucht werden. Ein weiterer langwieriger Schritt ist die fachgerechte Entsorgung der asbesthaltigen Deckenverkleidungen. Zudem wird eine denkmalpflegerische Zielstellung von Prof. Dr. Gerhard A. Stadler erarbeitet, um eine fundierte Grundlage für den weiteren Planungsprozess zu schaffen. Dabei sollen die Bau- und Nutzungsgeschichte des Objekts klar nachvollziehbar gemacht und schützenswerte Elemente sowie Spuren an der Bausubstanz festgehalten werden.

Ursprüngliche Nutzung

Im Jahr 1812 erwarb der Unternehmer Evan Evans das Gelände eines ehemaligen Pochwerks am Geyersbach in Siebenhöfen. Bis 1815 entstand dort eine monumentale Spinnmühle für die Garnproduktion aus Baumwolle. Der Entwurf stammte von Johann Traugott Lohse (1760–1836), dem ersten sächsischen Industriearchitekten. Seine Handschrift ist an dem Bauwerk bis heute erkennbar. Trotz der ambitionierten Architektur und modernen Technik wurde die Fabrik 1863 stillgelegt, was vermutlich nicht nur auf die Krisen der Baumwollindustrie zurückzuführen war, sondern auch auf die ungünstige, abgelegene Lage. In der aufkommenden Eisenbahnära gewann die Verkehrsanbindung zunehmend an Bedeutung, während die Wasserkraft als Standortvorteil an Bedeutung verlor. Erst 1888 erhielt Siebenhöfen einen Bahnanschluss. Nach einigen Besitzerwechseln erwarb Friedrich Hermann Kämpf 1878 die Anlage und richtete eine Holzstoff- und Pappenproduktion ein. Evans hatte seit 1831 Dampfkraft als zusätzliche Antriebsquelle genutzt, Kämpf ließ 1880 jedoch eine deutlich größere Kesselanlage installieren. Am 30. Oktober 1896 brach im Kesselhaus ein verheerendes Feuer aus, das rasch auf das Hauptgebäude übergriff und große Teile zerstörte. Während das massive Bruchsteinmauerwerk weitgehend erhalten blieb, wurden die hölzernen Dach- und Deckenkonstruktionen sowie die Innenausstattung Opfer der Flammen. Nur der südliche Fabriktrakt wurde wiederaufgebaut, nun jedoch mit einem flachen Satteldach, das die ursprüngliche Dachform ersetzte. Anstelle des Wohntrakts ließ Kämpf eine freistehende Villa auf der sonnigeren Südseite errichten. In den folgenden Jahren wandelte Kämpf die Nutzung der Fabrik um: Anstelle der Pappenproduktion richtete er ein Elektrizitätswerk zur Versorgung der Stadt Geyer ein. Sowohl Wasser- als auch Dampfkraft wurden zur Stromerzeugung genutzt, und die oberen Geschosse wurden als Wohnungen ausgebaut. Nach der Stilllegung des Elektrizitätswerks im Jahr 1910 diente das Gebäude der Herstellung von Posamenten, zeitweise auch von Waschbrettern und anderen Haushaltsgeräten. In späteren Jahren fand es als Lager Verwendung. Nach 1990 stand die ehemalige Spinnmühle lange leer und verfiel zunehmend. Erst 2018 unternahm man einen ersten Schritt zur Wiederbelebung des Standortes, unterstützt durch Fördermittel, um das marode Dach notdürftig zu sichern. Die Feuchtigkeitsschäden im Inneren waren jedoch bereits erheblich. Im Jahr 2022 übernahmen neue Eigentümer das Gebäude. Evan Evans: Pionier der sächsischen Textilindustrie Evan Evans (1765–1844), ein walisischer Mechaniker und Fabrikant, spielte eine Schlüsselrolle beim Aufstieg der mechanischen Baumwollspinnerei und des Textilmaschinenbaus in Sachsen. Ursprünglich in der Textilhochburg Manchester tätig, wurde er 1802 von den Gebrüdern Bernhard abgeworben, um als Spinnmeister und Mechaniker in deren Maschinenspinnerei bei Chemnitz zu arbeiten. Dort stellte sich bald heraus, dass die bloße Übernahme englischer Maschinentechnik für eine erfolgreiche Garnproduktion nicht ausreichte – ebenso wichtig war das handwerkliche Wissen um Bedienung und Wartung der Maschinen. Nach Differenzen mit den Bernhards entschied sich Evans 1806 für den Weg in die Selbstständigkeit und gründete zunächst in Dittersdorf bei Zschopau, dann ab 1809 in Geyer, eine Werkstatt zur Herstellung von Spindeln und Spindelschleifmaschinen. Als ab 1808 die kurfürstlichen Privilegien der ersten sächsischen Maschinenspinnereien ausliefen, nahm die wirtschaftliche Entwicklung im Erzgebirge rasant Fahrt auf, und in kurzer Zeit entstanden über achtzig neue Spinnfabriken. Evans nutzte diese Chance und versorgte die neuen Produktionsstätten bis 1812 mit etwa 42.000 Spindeln. Um Evans’ Expertise für die sächsische Wirtschaft zu sichern, gewährte der Kurfürst ihm ein Jahresgehalt von 400 Talern, mit der Bedingung, nur sächsische Betriebe zu beliefern – ein frühes Beispiel monetärer Anreize zur Förderung heimischer Fachkräfte. Doch Evans verfolgte einen eigenen Traum: Er wollte nicht nur andere Fabriken ausstatten, sondern auch eine eigene Spinnmühle gründen. Nach dem Erwerb eines ehemaligen Pochwerk-Geländes am Geyersbach in Siebenhöfen begann er 1812 mit dem Bau einer monumentalen Spinnmühle, die bis 1815 unter der Leitung des sächsischen Baumeisters Johann Traugott Lohse errichtet wurde. Lohse, der erste Baumeister in Sachsen, der sich auf den Fabrikbau spezialisierte, schuf eine Architektur, die bis heute erkennbar bleibt. Im Untergeschoss der Spinnmühle richtete Evans seine Maschinenbauwerkstatt ein, während er mit seiner Familie in den darüberliegenden Räumen wohnte. Trotz wirtschaftlicher Krisen etablierte sich die Spinnmühle in Siebenhöfen als renommierter Produzent hochwertiger Garne, die auf Gewerbeausstellungen prämiert wurden. Nach Evans’ Tod im Jahr 1844 führte sein Sohn Ehil (auch Eli) das Unternehmen erfolgreich weiter.

- Fläche

-

Grundstücksfläche

7 m²

Nutzfläche

2 m²

- Sonstiges

-

Dr. Corinna Wobbe (LfD Sachsen) zur Evans’schen Spinnmühle „[Frage] Frau Wobbe, es gibt in Sachsen ja nur wenige, die sich so intensiv mit den Spinnmühlen beschäftigt haben. Welche ist denn für Sie persönlich das Juwelstück und verdient eine Renaissance? [Antwort] Ich habe eigentlich zwei Favoriten: Die eine ist die Evans’sche Spinnmühle in Siebenhöfen, weil sie, obschon unvollständig erhalten, immer noch im besten Sinne den Archetyp der frühen sächsischen Spinnmühlen und ihre sogenannte Palastarchitektur repräsentiert. Aber natürlich auch, weil es die Wohn- und Wirkstätte des Walisers Evan Evans war, der als einer der prägendsten Akteure innerhalb des aufkommenden Textilmaschinenbaus in Sachsen angesehen werden muss. Eine andere große Persönlichkeit aus dieser Zeit ist der Baumeister Johann Traugott Lohse. Er entwarf die ersten Spinnmühlen hier, auch die von Evans, und entwickelte eine funktionale, aber eindrucksvolle Hülle für diese neue Bauaufgabe. Er wurde schließlich zusammen mit seinem Schwiegersohn auch selbst Spinnereibesitzer. Seine letzte Spinnmühle entwarf er für seinen eigenen Betrieb in Schlettau, ein fantastisches Gebäude auf kreuzförmigem Grundriss. Deshalb bilden diese beiden Gebäude für mich in gewisser Weise eine inhaltliche Klammer für diese erste Entwicklungsphase.“ Denkmalnetz Sachsen (Hrsg.), SPIN. Magazin für Visionäre der sächsischen Spinnmühlen, 2024, S. 52. Aktuelle Forschung: Konkrete Nutzungsideen von Studierenden der TU Wien Um den Eigentümern bei der Ideenfindung Unterstützung zu bieten, stellte das Landesamt für Denkmalpflege den Kontakt zum Forschungsbereich „Denkmalpflege und Bauen im Bestand“ am Institut für Kunstgeschichte, Bauforschung und Denkmalpflege der TU Wien her. Im Rahmen einer Lehrveranstaltung setzten sich 18 Architekturstudierende intensiv mit dem technischen Denkmal auseinander. Im April 2023 unternahmen die Studierenden eine Exkursion nach Siebenhöfen, bei der sie das Gebäude sowie dessen lokales und regionales Umfeld erkundeten. Auf der Grundlage der denkmalpflegerischen Studierenden unterschiedliche Nutzungsperspektiven und erarbeiteten konkrete bauliche Interventionen. Die drei besten Arbeiten wurden mit einem Preisgeld ausgezeichnet. Im Juni 2023 wurden die Ergebnisse präsentiert und Eigentümer sowie Fachleute diskutierten die vorgestellten Konzepte hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen, gestalterischen und denkmalpflegerischen Vorzüge. Dabei stellte sich die zentrale Frage, ob der Bestand unter Berücksichtigung der definierten Denkmalwerte und der vielfältigen Überlieferung wertschätzend erhalten und weiterentwickelt werden kann. Die Ideen der Studierenden waren ausgesprochen vielfältig: Die Vorschläge umfassten eine Reha-Klinik, betreutes Wohnen, generationenübergreifende Wohn- und Arbeitsangebote, einen Handwerkerhof, eine Textilakademie sowie ein exklusives Hotel. In Bezug auf die baulichen Varianten wurden verschiedene Ansätze diskutiert. Während einige Konzepte das Bestandsgebäude unverändert lassen, schlagen andere vor, ihm einen neuen, abgesetzten Baukörper zur Seite zu stellen. Ein weiterer Entwurf sieht vor, dem Bestandsbau ein neues Kielbogendach aufzusetzen und durch große Gauben eine neue architektonische Ebene hervorzuheben. Zudem wird die Grundfläche des einstigen Herrenhaustrakts für neue Anbauten in unterschiedlichen Höhen genutzt, wobei sich diese durch ihre Anbindung an den Bestand, die Fassadengestaltung und die Behandlung des Dachs klar unterscheiden. Der Siegerentwurf, der eine Reha-Klinik vorsieht, stammt von Dóra Komáromi und Zsófia Arnhoffer. Ihr Ansatz überzeugt durch einen respektvollen Umgang mit dem Bestand und ein durchdachtes Nutzungskonzept, das durch wohldosierte Eingriffe besticht. Der historische Bau, der nach einem Brand in einem reduzierten Zustand erhalten bleibt, wird revitalisiert und erhält neues Leben. Die Grundfläche des ehemaligen Herrenhaustrakts wird durch die Freiflächengestaltung in Szene gesetzt. Der zweite Platz wurde einem Handwerkshof zuerkannt. Dieser Entwurf zielt darauf ab, die ursprüngliche Kubatur des Herrenhaustrakts wiederherzustellen und dem Gebäude ein hohes, durch Gauben gegliedertes Dach zu verleihen, um der ehemaligen Spinnmühle ihre Monumentalität im Tal zurückzugeben. Im Unterschied zu einem anderen Vorschlag, der mit modernen Fassaden und asymmetrischen Dachformen arbeitet und den Bestandsbau in seiner Wirkung erdrückt, wird hier mit einer klassischen Lochfassade im ursprünglichen Raster, dezenten Fassadenelementen und einem hohen Satteldach ein harmonisches Gesamtbild geschaffen, das nicht dominiert. "Denkmalfachlich ist eine genaue Rekonstruktion der einstigen Spinnmühle weder erforderlich noch wünschenswert. Die Zeit lässt sich nicht zurückdrehen, eine Rekonstruktion wäre mangels präziser Kenntnisse zum Ursprungsbau inhaltlich fragwürdig, und auch Spuren späterer Nutzungen am Gebäude haben zum Teil einen Denkmalwert. Bauliche Interventionen, die die wechselhafte Geschichte des Bauwerks nicht negieren, sondern dem Bestand gestalterisch unterordnen und ihm wertschätzend neues Leben einhauchen, sind klar vorzuziehen. Wenn Ergänzungsbauten nicht nur aus funktionalen Gründen mehr Nutzfläche schaffen, sondern uns zugleich helfen, die ursprüngliche Wirkung des Bauwerks in seinem Umfeld zu erfahren, ist auch dies ein Gewinn.“ Denkmalnetz Sachsen (Hrsg.), SPIN. Magazin für Visionäre der sächsischen Spinnmühlen, 2024, S. 38f.

Sie haben mehr Infos oder die Daten sind nicht korrekt? Daten bearbeiten

Alle Bilder

-

-

-

-

-

-

-

-

photo_camera Eigenes Bild hinzufügen

Ort

Ähnliche Objekte

-

Helfen Sie mit und tragen Sie ein

Denkmal eintragen

Denkmal ein.